Mentre Denis Villeneuve solca le dune di Arrakis, vi consiglio cinque film per conoscerlo meglio. Questa non sarà una top five dal migliore al… migliore, perché il regista si è cimentato in generi troppo diversi tra loro per essere confrontati. Piuttosto, è un modo per conoscerlo a 360 gradi, dagli esordi ad oggi che è ufficialmente riconosciuto come uno dei migliori nel campo del genere fantascientifico.

Villeneuve: Dal dramma allo sci-fi

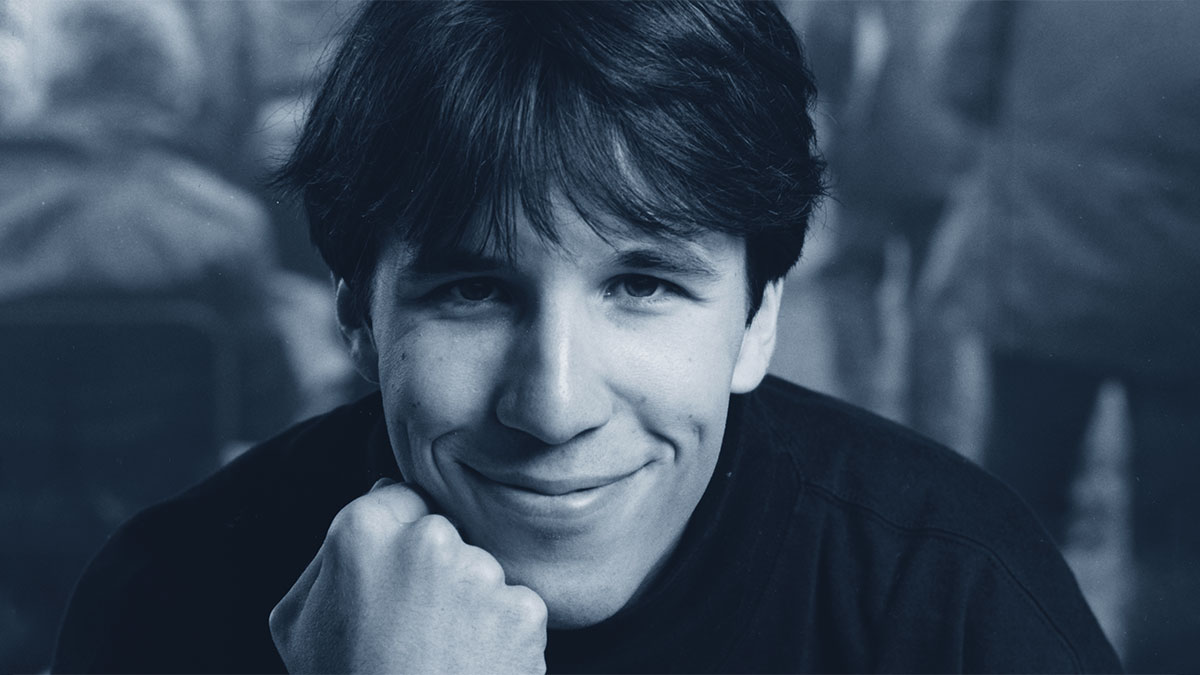

Canadese classe 1967, Denis Villeneuve studia cinema all’Università di Montréal, sognando di diventare il nuovo Steven Spielberg o Ridley Scott. Infatti, i film che lo hanno formato da bambino sono stati Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) e Blade runner (1982). Proprio su quest’ultima pellicola costruirà il sogno di diventare un grande regista.

La strada per lo sci-fi è lunga, Villeneuve deve affinare la sua tecnica e indagare la psicologia umana. Maelström segna il suo esordio nel panorama anglo-francofono nel 2000 e, circa dieci anni dopo, il plauso della critica diventa ufficiale con Polytécnique (2009) e La donna che canta (2010), sua prima candidatura ai premi Oscar come miglior film in lingua straniera.

Nominato dalla rivista Variety come uno dei migliori registi emergenti, Villeneuve si dà al thriller poliziesco e psicologico dirigendo, tra il 2013 e il 2015, Prisoners, Enemy e Sicario. Approda alla fantascienza nel 2016 con Arrival, lungometraggio che ha incassato oltre 200 milioni di dollari e ha ottenuto l’Oscar per il miglior montaggio sonoro.

Consacrato definitivamente come uno dei migliori registi degli ultimi anni, può realizzare il suo sogno: girare il sequel di Blade Runner e riadattare Dune, fortunatissima saga dello scrittore Frank Herbert.

Scegliere i cinque migliori film di Denis Villeneuve, che diano un’idea di quello che rappresenta il cinema per il regista, è davvero difficile. Ogni progetto a cui ha lavorato è un omaggio alla letteratura e al cinema stesso. In ordine di uscita, ecco quelli che tutti dovremmo vedere.

Polytécnique (2009)

Il dramma dietro al film

Il 6 dicembre 1989, Marc Lépine, armato di fucile d’assalto AR-15, uccise 14 studentesse dell’École Polytécnique di Montréal. Prima di togliersi la vita scrisse tre lettere, la prima delle quali riportava il movente della strage:

“[···] le femministe hanno sempre avuto un talento speciale nel farmi infuriare. Pretendono di mantenere i vantaggi che derivano dall’essere donne (come assicurazioni più economiche, o il diritto a una lunga maternità preceduta da una lunga aspettativa) mentre cercano di arraffare anche quelli degli uomini.”

Nella tasca della sua giacca gli investigatori trovarono un biglietto con frasi sconclusionate su quanto le donne gli avessero rovinato la vita; nessuno diede risalto alla cosa e Lépine fu additato come folle. Un anno dopo, la giornalista Francine Pelletier pubblicò il contenuto integrale delle lettere, dando all’attentato un carattere misogino e antifemminista.

La denuncia della giornalista ebbe l’effetto opposto: nella redazione de La Presse, arrivarono minacce di uomini che sostenevano Lépine ed erano pronti a emularlo, giustificando il suo gesto. Il mondo del giornalismo si divise tra chi incolpava le donne per la morte di altre donne e chi sosteneva la causa femminista, prima fra tutti la Pelletier, i cui editoriali non furono più pubblicati sul giornale.

Incel VS White Ribbon

Sono anni di tensione per il Canada e l’ondata di violenza torna a farsi sentire nel 2018, quando Alek Minassian si lancia a gran velocità con un furgone sulla folla, falciando otto donne e due uomini a Toronto. Frustrato dall’essere ancora vergine, si definirà un Incel, celibe volontario e gentiluomo d’altri tempi, indegno di donne alla ricerca di “machi”. Nasce un movimento che giustifica i fallimenti delle relazioni amorose degli uomini perché le donne preferiscono un certo tipo di uomo, attraente e performante e, soprattutto, facilmente disposte ad avere relazioni sessuali con più partner.

Secondo gli Incel, una donna poco avvenente troverà sempre un partner con cui avere rapporti, mentre un uomo poco attraente no. Un gruppo di uomini, stanchi della situazione, si scaglia contro il movimento e dà vita alla Campagna White Ribbon che, nel giro di poco, si diffonde in tutto il mondo a sostegno dell’uguaglianza di genere e a supporto di una nuova visione del modello maschile.

Perché vederlo?

Polytécnique è un film coraggioso che in 77 minuti colpisce come un pugno allo stomaco senza pretese di spiegare, giustificare o compatire. Vuole solo farci vedere la realtà delle cose e spingerci a capire.

La cinepresa, quasi amatoriale, ci porta a vivere la vicenda in prima persona. Il bianco e nero domina la pellicola che si tinge di colore solo quando si manifesta uno sprazzo di vita che, nonostante tutto, porterà con sé il buio sempre. Il minimalismo che caratterizza il film rispetta silenziosamente la tragedia e la messa a fuoco, un po’ opaca e sgranata, ne nasconde la brutalità.

Villeneuve racconta quella giornata e due diversi modi di affrontare il dramma con un film che denuncia una vicenda riconosciuta come atto terroristico antifemminista dopo trent’anni anni di silenzio.

La donna che canta (Incendies, 2010)

Non un film sulla guerra…

Questa volta, Villeneuve attinge dal teatro francese e dalla pièce Incendies (2003) di Wajdi Mouawad, drammaturgo libanese naturalizzato canadese, che a sua volta ha attinto dall’omonimo romanzo, secondo della tetralogia della memoria con Littoral, Foréts e Ciel(s). Il film consacra il regista con la candidatura per il miglior film straniero ed è quello con cui inizia a farsi conoscere nel panorama cinematografico.

Il film narra la storia di due donne che corrono sul filo del tempo. Da un lato Nawal (Lubna Azabal), una madre alla ricerca di un figlio abbandonato in fasce perché nato nel disonore, dall’altro sua figlia Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin), alla ricerca di una parte sconosciuta del suo passato.

Sullo sfondo, la guerra tra cristiani maroniti e musulmani filo-palestinesi che ha scosso il Libano tra il 1975 e il 1990. Villeneuve tratta la materia politica pur dirigendo un film apolitico che non cade nella banalità e non vuole muovere lo spettatore a pietà. Le scene degli attentati e della prigionia sono caratterizzati da quel tratto minimalista tipico del regista. Il suo obiettivo è fotografare la realtà con fredda lucidità.

…ma un potente dramma umano

A causa del titolo con cui è stato distribuito nelle sale italiane, La donna che canta potrebbe sembrare un film melenso e infarcito di pathos, invece è un potente dramma tutto giocato sul rapporto tra vittima e carnefice, che interseca la storia nella storia come una matrioska. Nulla è mai come sembra.

“La morte può essere un inizio” è la frase con cui si apre il film e con cui comincia il viaggio dei protagonisti alla ricerca di una verità sconcertante e difficile da accettare. Il percorso da seguire è indicato dalla madre che, prima di morire, lascia ai figli due lettere da consegnare al padre e a un fratello di cui ignoravano l’esistenza. Si troveranno a fare i conti con le loro vite e la guerra, onnipresente ma mai ingombrante.

Solo quando la verità sarà scoperta, Nawal potrà avere una tomba su cui piangere, ma lascerà ai ragazzi colpe da scontare, alla maniera della tragedia greca. Gli errori dei padri ricadono sui figli, quindi diventa inevitabile chiedersi chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Le tre lettere con cui si conclude la pellicola rappresentano un grido disperato di amore, dolore e perdono, da parte della vittima, per l’orrore che la storia ha permesso.

Enemy (2013)

Siamo i nemici di noi stessi…

Liberamente tratto dal romanzo di José Saramago, L’uomo duplicato, il film parla di Adam, professore di storia (un Jake Gyllenhaall in gran forma) che vive una vita ordinaria ed estremamente ripetitiva tra le lezioni e la relazione con la sua compagna Mary (Mélanie Laurent). A minacciare la routine arriva Anthony, identico a lui nell’aspetto, ma diverso per piccoli dettagli che lo spettatore è chiamato a scovare durante la visione. Le vite dei due si intrecciano e sostituiscono fino al drammatico (forse?) epilogo.

Il tema del doppio è ricorrente in letteratura, sin da quando la psicanalisi si impose come potente strumento di indagine della psiche, e si afferma sul grande schermo negli anni ’50 con Alfred Hitchcock. Si tratta di una materia che scava nel profondo e ci dà la conferma che non siamo mai uno, ma tante persone diverse. Quando l’idea di essere unici vacilla, il dubbio sulla nostra identità diventa intricato come la tela di un ragno che cammina dentro di noi molto lentamente.

…fin quando non ci liberiamo di noi stessi

Enemy omaggia il cinema di Ingmar Bergman richiamando Persona (1966) nell’impossibilità, da parte dell’essere umano, di comprendere se stesso nella bassezza e nella crudeltà cui può tendere. La negazione di ciò che siamo allontana il doppio, spregevole animale, ma inevitabilmente lo alimenta e lo rende così ingombrante che, prima o poi, deve venire a galla. Quando il controllo viene meno, esplode la follia.

“Controllo. È tutta questione di controllo. Ogni dittatura ha un ossessione, tutto qui. Ad esempio, nell’antica Roma si nutrivano le persone con panem et circenses, si distraeva la popolazione con l’intrattenimento. Ma altre dittature usano altre strategie per controllare le idee, la conoscenza. Come fanno? Riducono l’istruzione, limitano la cultura, censurano l’informazione, censurano ogni mezzo che l’individuo usa per esprimersi. È importante ricordare questo, si tratta di un piano che si ripete in qualsiasi momento storico.”

Il film di Villeneuve affida a Gyllenhaall la portata di una storia dove due parti diverse devono confrontarsi e convivere fino all’inevitabile annullamento. La musica e la scenografia si fanno ossessionanti e soffocanti, la fotografia opaca e la città offuscata dalla nebbia disturbano e indicano che qualcosa di misterioso aleggia sulle nostre teste: è l’inconscio diviso tra il desiderio di essere altro da sé e il moralismo che ci trattiene dall’agire e aumenta il senso di frustrazione.

Si tratta del film più onirico e simbolico del regista, in cui il doppio si annulla nell’unicità che sembrava negata e diventa difficile – per il protagonista e per noi osservatori – capire dove finisca Adam e dove inizi Anthony. Probabilmente, la risposta sta nella circolarità: non c’è un inizio e una fine, ma una compenetrazione che viaggia su una linea circolare che torna sempre a se stessa. Non a caso, la narrazione si chiude laddove si era aperta perché la fine è il suo inizio.

Arrival (2016)

Dal racconto al film di genere

Basato sul racconto di Ted Chiang Storie della tua vita, il film racconta dell’arrivo di dodici astronavi aliene in diversi punti della Terra. La linguista Louise Banks (Amy Adams) è chiamata dal governo americano per capire le intenzioni dei visitatori e decifrare gli strani simboli che generano. Capirà che gli eptapodi comunicano tramite il gas contenuto nei loro tentacoli, generando frasi palindrome iscritte in segni circolari.

Tom e Jerry, così vengono amichevolmente chiamate le creature, si mostrano collaborativi fin da subito e comunicano con Louise attraverso specchi, ma è difficile interpretare i suoni che emettono.

“Posso solo farle sentire la registrazione”, disse il colonnello Weber. “Okay, ascoltiamola”. Il colonnello Weber tirò fuori un registratore dalla valigetta e schiacciò il pulsante di avvio. La registrazione faceva vagamente pensare a un cane bagnato che si scrolla l’acqua di dosso. “Che ne pensa?”, chiese.

Cosa vogliono gli alieni da noi? Davanti all’incomprensione e sulla difensiva, l’uomo è pronto a muover guerra pur di salvaguardare la propria specie. Si tratta della lotta per la vita di darwiniana memoria. Toccherà alla linguista evitare una catastrofe globale, entrando nella mente dell’invasore e capendone le intenzioni pacifiche: gli eptapodi, infatti, innescano visioni future nella sua mente e riescono a farle capire che sono sulla Terra per portare un messaggio di pace e comunione che passa attraverso la comunicazione.

Il nuovo sci-fi

Trovo che i film che ribaltano i canoni tradizionali siano uno stimolo per lo spettatore attento che ha voglia di ragionare. Arrival è un film di fantascienza che supera la fantascienza stessa e fa dell’invasore non una minaccia, ma uno spunto per spingersi oltre la paura dell’altro e cercare un punto di contatto che, in questo caso, diventa la lingua. L’eroe del film, infatti, non è lo scienziato, ma un linguista a cui spetterà il compito di comprendere una nuova lingua destinata a diventare universale.

La pellicola ha altri meriti, tanti tecnici. Qualsiasi amante del genere fantascientifico approcci un film sugli alieni, ne teme la rappresentazione. Villeneuve trae ispirazione dai cefalopodi, complessi molluschi marini, ma rende le creature extraterrestri tanto inquietanti quanto sapienti, quasi messaggeri di una conoscenza antica e senza tempo.

Dune (2021)

Il caso Dune

La storia cinematografica di Dune è abbastanza sfortunata. Permettetemi di raccontarla, anche perché ha del bizzarro.

Nella metà degli anni ’70, Alejandro Jodorowsky, poeta e attore cileno, viene incaricato da Jean-Paul Gibon di girare la trasposizione cinematografica della saga di Frank Herbert. Jodorowsky impazzisce letteralmente di gioia e inizia a organizzare un progetto che dell’incredibile: alle “inquadrature” Moebius che si era occupato degli storyboard per l’intero film, ai costumi Hans Ruedi Giger, “padre” di Alien, agli effetti speciali Dan O’ Bannon, alla colonna sonora i Pink Floyd; nel cast Alain Delon, David Carradine, Orson Welles, Gloria Swanson, Mick Jagger, Udo Kier, Salvador Dalì e la sua Amanda Lear.

La Warner Bros. è pronta a investire se non fosse per la durata colossale dell’opera (tra le 10 e le 14 ore) e i cachet proibitivi di alcuni attori; Dalì sarà pagato 100.000 dollari al minuto per una parte di 3 minuti al massimo (il resto delle scene toccherà a un robot animato a lui somigliante), mentre Welles avrà sul set il suo cuoco di fiducia ogni giorno.

La major molla il tiro. Jodorowsky cade in depressione, inizia a scrivere fumetti disegnati da Moebius (L’Incal rimaneggia alcune intuizioni del film mai realizzato) e officiare matrimoni (tra cui quello di Marilyn Manson).

I diritti di Dune passano a Dino De Laurentis, deciso a investire nella versione del 1984 di David Lynch. Il regista è chiamato ad adattare un film che esula dalla materia che solitamente tratta nelle sue opere. Come spesso capiterà in futuro (vedi Twin Peaks) non ha carta bianca ed è influenzato da particolari esigenze produttive. Impossibile far girare a Lynch un film che non “sia” di Lynch.

Dune va incontro a una débâcle al botteghino con i suoi soli 30 milioni di dollari incassati, e le critiche sono anche peggiori. Artificioso, raffazzonato e straniante con quella continua voce-pensiero che irrompe nella narrazione. Tra Jodorowsky e Lynch, ricordiamo che lo script era passato anche dalle mani dello stesso Frank Herbert e del regista Ridley Scott: il primo scrisse una sceneggiatura troppo lunga, il secondo abbandonò il progetto per dedicarsi a Blade Runner. Grazie Ridley.

R. Scott: “Dopo sette mesi ho abbandonato Dune. A quel punto Wurlitzer aveva escogitato un draft che ritenevo fosse un discreto distillato di Frank Herbert. Mi resi conto però che avrebbe richiesto molto più lavoro, almeno due anni e mezzo, e non ho avuto il cuore di attaccarlo. Mio fratello maggiore Frank è morto inaspettatamente di cancro mentre stavo preparando il film, questo, francamente, mi ha spaventato.”

E alla fine arriva Denis

Sembrava impossibile portare sul grande schermo la filosofia di Dune con l’importanza dell’acqua e della spezia, l’ostilità tra gli Harkonnen e gli Atreides, la voce delle Bene Gesserit e i Mentat. Lasciato in sospeso per anni, Villeneuve riesce nell’impresa e, nel 2016, ottiene i diritti cinematografici sul romanzo da Brian Herbert, autore di fantascienza come il padre Frank.

Amante del Ciclo di Dune, Villeneuve pensa di dare spessore a quelle figure che su carta gli apparivano piatte e quasi macchiettistiche, come Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e il Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), e rapportare la sofferenza del pianeta Arrakis allo sfruttamento sempre più incalzante di cui soffre il nostro.

Dune – Parte Uno esce nelle sale nel 2021 e si impone come un bellissimo film introduttivo e contemplativo che ci porta alla Parte Due del 2024, molto più bellicosa e incalzante, capace di tenere lo spettatore incollato allo schermo con le sue quasi tre ore.

La scenografia, in film del genere, è parte integrante della spettacolarità. Forse non tutti sanno che alcune scene sono state girate a San Vito di Altivole (TV), presso il Memoriale Brion, progettato dall’architetto Carlo Scarpa (che qui è sepolto). Quei due cerchi che si intersecano per Villeneuve sono simbolo della “sorellanza” e del legame tra l’Imperatore e sua figlia Irulan (interpretati da Christopher Walken e Florence Pugh), due personaggi chiave del secondo capitolo della saga cinematografica.

Ora, non ci resta che aspettare Dune – Messiah, la parte conclusiva della trilogia che sarà uno dei lavori più impegnativi del regista perché il romanzo di riferimento si basa su intrighi politici e disquisizioni filosofiche e la trilogia deve concludersi, come sostengono i critici, alla maniera de Il ritorno del Re e non come Il Padrino – Parte III.

Un ultimo consiglio

Chi mi conosce sa che non finisco mai una classifica o simile senza una bonus track. Per conoscere a fondo Villeneuve, non possiamo non menzionare Blade Runner 2049. Trent’anni dopo i fatti narrati dalla pellicola di Scott, l’Agente K (Ryan Gosling) è uno dei blade runner incaricato di scovare i replicanti che ancora vivono in clandestinità. La ricerca lo porterà sulle tracce di Rick Deckard (Harrison Ford) e a una destabilizzante verità per la sua vita già angosciata.

Credo sia il progetto più impegnativo del regista, non certo da un punto di vista tecnico, ma per quello che l’originale rappresenta nel mondo sci-fi. Nel marzo del 1982, l’autore de Il cacciatore di androidi, Philip K. Dick, muore e nel Giugno dello stesso anno esce il film di Ridley Scott che apre la fantascienza all’estetica cyberpunk. Diventa immediatamente il film più studiato, analizzato e amato dal grande pubblico.

Chi mai oserebbe girare un seguito di Blade Runner? Solo un pazzo. O chi ha amato così tanto quel film da desiderare di scalare la vetta del genere fantascientifico e piantarvi la sua bandiera. Villeneuve ce l’ha fatta, ha realizzato un sequel che non ha nulla da invidiare al precedente, anzi, per certi aspetti lo supera.

Ricordo quella volta al cinema quando rimasi incollata allo schermo, percependo le atmosfere del primo film caricate di ancora più emotività in un paradossale mondo dominato da androidi e ologrammi. Consiglio di superare i pregiudizi e goderselo fino alla fine, pensando alla pellicola come a un omaggio al regista e un ringraziamento diretto al mezzo che ha permesso a Villeneuve di arrivare fin qui, il cinema.